| 2020.06.22 | 令和3年度 大学院説明会のお知らせ |

|---|---|

| 2020.06.13 | 第40回日本骨形態計測学会における受賞について |

| 2016.06.08 | 平成29年度 九州大学大学院歯学研究院歯科矯正学分野 新入医局員募集について |

| 2015.11.30 | 医局員による学会発表での受賞のお知らせ |

| 2015.09.01 | 医局員による学会発表での受賞のお知らせ |

不正咬合の原因となる顎や顔の骨の成長や発育の異常を分子レベルで解析し、 統合的に不正咬合の抱える問題点の 核心に迫り、歯科医学の未来を切り開くために 日夜研究を行っています。

不正咬合は、口の中の歯並びやかみ合わせの問題と捉えられがちですが、これらの問題は、その土台となっている 顎や顔の骨、そして顎の関節の問題に原因があります。さらに、不正咬合は皆様が日常生活を送る中で、ものを食べたり味わったり、あるいは呼吸するという、ヒトの体の根本的な機能を障害するばかりではなく、気持よく歯を見せて笑ったりしゃべったりすることの妨げにもなります。当分野では、不正咬合の原因となる顎や顔の骨、あるいは歯の成長や発育の異常を分子レベルで解析し、統合的に不正咬合の抱える問題点の核心に迫り、歯科医学の未来を切り開くために日夜研究を行っています。この他にも、快適な矯正治療と満足のいく治療結果を実現するために、皆様のご協力を頂きながら、数多くの研究を実施しています。

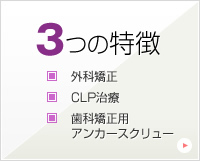

歯の発生における分子機能解析

歯の発生は口腔上皮と神経堤細胞由来間葉細胞との相互作用によって開始されます。歯は、我々の体で最も硬い組織で、食事、発音や見た目など、われわれの生活、健康において無くてはならないものです。我々は歯の発生初期における遺伝子を網羅的に解析し、歯に特異的な遺伝子群の同定に成功しました。これらの遺伝子は歯の形態形成、分化、石灰化に重要であると考えられ、分子生物学的手法を用いて解析を進めています。

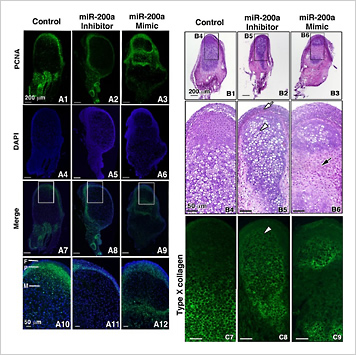

胎生期の顎顔面形成におけるマイクロRNAの解析

相補的な配列をもつmRNAの翻訳抑制により発生や分化などで重要な役割を果たすマイクロRNA(miRNA)に注目し、胎生期顎顔面領域における網羅的解析を行っています。これまで、miRNA-200aがマウス胎生期の下顎頭軟骨における細胞増殖や分化を制御することを明らかにしました。

顎顔面口腔器官の分子発生生物学的解析

顎顔面領域に限らず、胎生期におけるパターン形成は、種々のサイトカイン・成長因子・転写制御因子などによって時間的・空間的に制御されていることが知られています。

当教室では、特に下顎器官形成期において、線維芽細胞増殖因子(FGF)およびその関連因子がどのように下顎形成をコントロールしているかに注目し、解析を行っています。

軟骨・骨組織を構成する細胞における機械的刺激応答の分子機構

間葉系細胞は、さまざまな成長因子やサイトカインによって分化を制御されることが知られていますが、メカニカルストレス(機械的刺激)もまた分化制御因子の一つです。

当教室では、骨格系を構成する要素の中でも軟骨細胞に注目し、間葉系細胞における機械的伸展刺激と軟骨分化制御のメカニズムの解明を目指しています。

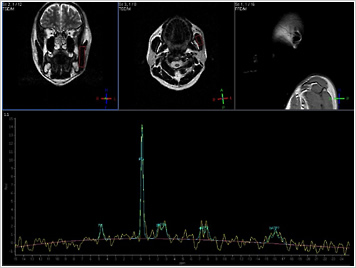

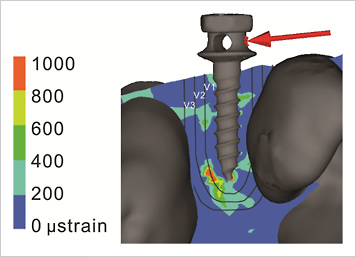

有限要素解析および生体力学

有限要素解析は、生体力学的研究の多くのトピックで有益な計算手法のひとつに挙げられます。

当科で実施している基本的な橋渡し研究および臨床研究でこの技術を採用しています。われわれは有限要素解析を用いて、歯科矯正アンカースクリューの脱落因子を同定するに至りました。

咀嚼筋疲労の生理・生化学的機能評価の取り組み

咀嚼筋の疲労や痛みは、開口障害や咀嚼障害などの原因となっていると考えられます。それらは医療のエンドポイントである「生活の質の向上」に大きく関わっており、我々は、骨格筋代謝を非侵襲的に評価できる客観的な生体計測法として、分子イメージングに着目し、その妥当性を探っています。

咀嚼筋疲労や疼痛の発症機序の解明および診断法確立を目指しています。